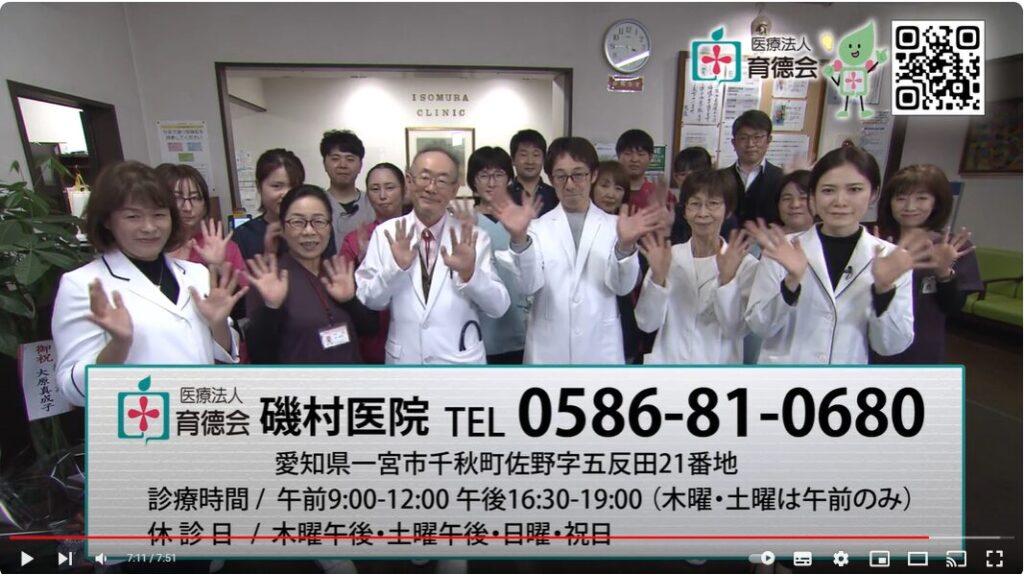

磯村

磯村今回は、認知症の基礎知識から予防法まで、分かりやすくご説明します。

認知症とは

「最近、物忘れが気になるな…」そんな経験はありませんか?年を重ねると誰もが感じる物忘れの悩み。でも、これが年齢による自然な物忘れなのか、それとも認知症の始まりなのか、気になるところですよね。

認知症は、脳の病気によって記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障が出る状態を指します。現在、日本では65歳以上の方の約7人に1人が認知症と言われています。

認知症は、早めに気づいて適切な対応をすれば、その進行をゆっくりにすることができます。

年齢による物忘れと認知症による物忘れの違いは「約束の日時を忘れたけど、手帳を見たら思い出せた」というように、ヒントがあれば思い出すことができるのが、通常の物忘れ。

一方、認知症による物忘れは「約束をしたこと自体を忘れている」というように、体験そのものを忘れてしまうのが特徴です。

認知症の主な症状

認知症の症状は、大きく分けて2種類あります。

一つは「中核症状」、もう一つは「行動・心理症状(BPSD)」です。

中核症状は認知症の基本的な症状で、誰もが必ず経験するものです。

たとえば、「昨日の夕飯の内容が思い出せない」「病院の予約時間を何度も確認する」といった記憶の問題や、「今日が何月何日か分からない」「よく知っている道で迷う」といった見当識の障害などが含まれます。

一方、行動・心理症状は、環境や周囲の接し方によって改善が期待できる症状です。

不安やうつ状態、夜中の徘徊、突然の怒りっぽさなどが代表的です。

これらの症状は、本人も家族も大変困惑するものですが、適切なケアや環境づくりで和らげることができます。

認知症の種類と原因

認知症にはいくつかの種類があることをご存知でしょうか?

最も多いのが「アルツハイマー型認知症」で、全体の約7割を占めています。

脳内にアミロイドβというタンパク質が溜まることで、脳の細胞が徐々に減少していく病気です。

次に多いのが「脳血管性認知症」で、約2割を占めています。

これは、脳梗塞や脳出血により、脳の一部が傷ついてしまう病気です。

高血圧や糖尿病といった生活習慣病が大きな原因となりますので、日頃の健康管理が特に重要です。

このほかにも、パーキンソン病に似た症状が出る「レビー小体型認知症」や、性格が大きく変化する「前頭側頭型認知症」などがあります。

認知症の診断方法

「もしかして認知症かも…」と心配になったら、まずはかかりつけ医や当院に相談することをお勧めします。

専門医を受診する前に、かかりつけ医で最初の評価を受けることで、より適切な専門医療機関を紹介してもらえます。

診断は段階的に進められます。まず、ご本人やご家族から症状や生活の様子を詳しくお聞きします。

その後、簡単な認知機能検査を行います。これは、時間や場所の認識、計算、言葉の理解などをチェックする検査です。

必要に応じて、MRIやCTなどの画像検査も行います。

これにより、脳の萎縮の程度や血管の状態を確認することができます。

早期発見が大切なのは、適切な治療やケアを早めに始めることで、症状の進行をゆっくりにできるからです。

認知症の治療とケア

認知症の治療は、薬による治療と、薬以外の方法を組み合わせて行います。

薬による治療では、認知症の進行を遅らせる薬や、不安や興奮を和らげる薬などを使用します。

ただし、これらの薬は認知症を完治させるものではなく、症状を和らげたり進行を遅らせたりする効果があります。

薬以外の治療では、音楽を聴いたり歌ったりする音楽療法や、懐かしい写真を見ながら思い出を語り合う回想法などがあります。これらは、脳を刺激し、心を落ち着かせる効果があります。

認知症の予防法

予防には、「運動」「食事」「知的活動」の3つが特に重要です。

特に運動は、ウォーキングがすぐにできるため、お勧めです。

速すぎない程度の早歩きで、1日30分程度を目標にしましょう。

継続が大切ですので、無理のない範囲で始めることが重要です。

食事は、魚や野菜を中心とした和食が理想的です。

特に青魚に含まれるDHAには、脳の働きを助ける効果があります。また、野菜や果物に含まれる抗酸化物質も、脳を守るのに役立ちます。

知的活動としては、読書や趣味の活動、友人との交流などが効果的です。

特に、人との会話や交流は、脳を活性化させる効果が高いと言われています。

これらの予防法は、今日から始められるものばかりです。一つずつ無理なく取り入れていくことで、認知症の予防につながります。大切なのは、「できることから、楽しみながら続ける」という姿勢です。

認知症と関連疾患

認知症は単独で発症するわけではありません。実は、日頃から気を付けている生活習慣病と深い関係があることが分かっています。

特に注意が必要なのは『高血圧』です。高血圧が続くと、脳の血管が傷つき、脳血管性認知症のリスクが高まります。

血圧は140/90mmHg未満を目標に、定期的な測定と管理を心がけましょう。

また、『糖尿病』も要注意です。

血糖値が高い状態が続くと、脳の血管が傷つきやすくなります。特に、50代以降は定期的な健康診断で血糖値をチェックすることが大切です。

うつ病も見逃せない関連疾患です。

うつ病の症状と認知症の初期症状は似ていることがあり、時に見分けが難しいものです。意欲の低下や不眠が続く場合は、早めに専門医に相談することをお勧めします。

ご家族の方へ

認知症の方を介護するご家族の皆様へ。「介護は大変だけど、頑張らなければ」と思われているのではないでしょうか。

しかしながら、介護者であるあなたの心身の健康も、とても大切です。

介護の負担を一人で抱え込まず、できるだけ多くの支援を活用しましょう。

たとえば、デイサービスやショートステイなどの介護保険サービスは、介護の負担を軽減するためには強い味方となります。

まずはお気軽に当院にもご相談ください。

また、各地域には「地域包括支援センター」という相談窓口があります。介護の悩みや困りごとを気軽に相談できる場所ですので、ぜひ活用してください。

認知症におけるよくある質問(FAQ)

「認知症は遺伝するの?」これは多くの方が気になる質問ですが、結論から言うと、認知症の大部分は遺伝性ではありません。

ただし、生活習慣病のかかりやすさは遺伝することがあるため、健康管理は大切です。

「完全に予防できるの?」という質問もよく聞かれますが、残念ながら、完全な予防法は今のところありません。

しかし、適切な生活習慣を続けることで、発症リスクを大きく下げることができるため、日頃から適切な生活習慣をしておくことが大切です。

認知症の最新研究と治療法

医学は日々進歩しています。認知症の研究分野でも、新しい治療法の開発が進んでいます。

特に注目されているのが、「アミロイドβ」を標的とした新薬の開発です。

また、普段の生活習慣が認知症の予防に与える影響についても、新しい発見が続いています。

たとえば、定期的な運動習慣が脳の血流を改善し、認知機能の低下を防ぐ効果があることが、より詳しく分かってきました。

認知症に関する誤解と真実

「認知症になったら何もできなくなる」という考えは、大きな誤解です。

確かに、認知機能は低下しますが、その方の得意分野や好きなことは長く残ることが多いのです。

また、「認知症は単なる老化現象だから仕方ない」という考えも誤りです。

認知症は れっきとした病気であり、適切な治療とケアによって、症状の進行をゆっくりにすることができます。

大切なのは、認知症を正しく理解し、早めに気づいて適切な対応をとること。

そして、認知症の方の尊厳を守りながら、その人らしい生活を支えていくことです。

認知症になっても、住み慣れた地域で、その人らしく暮らし続けられる社会づくりが、今、進められています。

当院では認知症予防の患者様により良い質の高いサービスを提供するべく、当院では「認知症で悩む人がゼロになる社会を実現すること」という素晴らしいビジョンを掲げられている日本ブレインケア・認知症予防研究所の今野先生の知識も取り入れております。

まとめ

認知症は誰もが関心を持つべき身近な健康課題です。

現在、日本では高齢者の約6人に1人が認知症とされていますが、早期発見と適切な対応により、進行を遅らせることが可能です。

重要なのは、「認知症は予防できる可能性がある」という点です。

適度な運動習慣、バランスの良い食事、活発な知的活動、そして充実した社会交流を心がけることで、発症リスクを低減できます。また、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の管理も重要な予防策となります。

認知症になっても、適切な治療とケア、そして地域社会での支えがあれば、その人らしい生活を続けることができます。

早期発見・早期治療、そして周囲の正しい理解と支援が、認知症の方とその家族の生活の質を守る鍵となるのです。

少しでもお困りの方は当院までご連絡ください。